Dieser Artikel erschien zuerst in unserem Journal für Natur (Ausgabe 10/2024).

Der Meteoritenfall von Ribbeck im Januar 2024 war eine Sensation. Expert:innen des Museums für Naturkunde Berlin untersuchen das außerirdische Aubrit-Gestein und koordinieren ein internationales Konsortium zur Erforschung des Ribbeck-Meteoriten. Erste Ergebnisse zeigen: Er könnte mit der Erde verwandt sein – und Bausteine des Lebens in sich tragen.

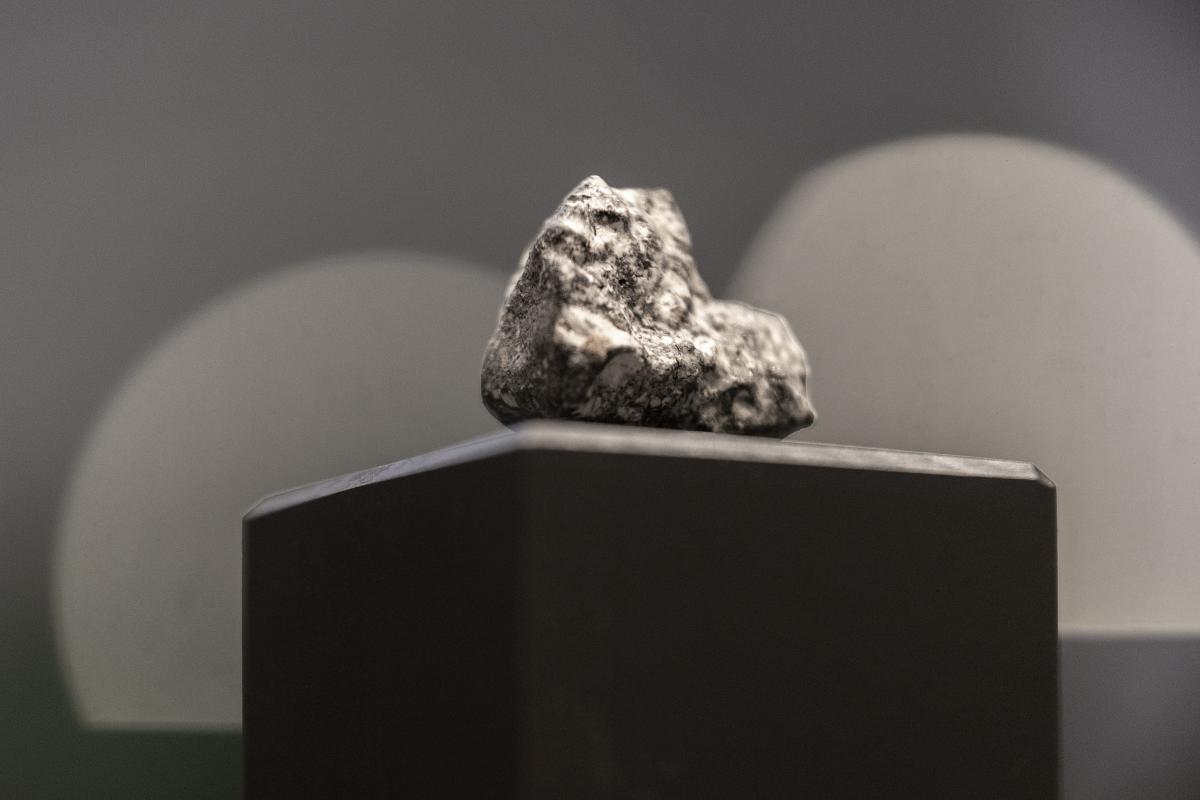

Es braucht schon etwas Wohlwollen, um in dem kleinen Steinchen mehr zu sehen als einen Granitsplitter. Unscheinbar grau und von Haarrissen durchzogen liegt er in einem Bett aus Alufolie. Ein bröseliges Leichtgewicht von 18,2 Gramm. Und doch eine wertvolle Momentaufnahme aus der frühen Zeit unseres Sonnensystems, als die irdischen Planeten Erde, Merkur, Venus und Mars gerade erst geboren wurden und sich ihre Metallkerne und Magmaozeane aus flüssigem Silikatgestein bildeten.

"Er ist vor 4,564 bis 4,550 Milliarden Jahren entstanden und damit nur maximal 17 Millionen Jahre jünger als unser Sonnensystem", sagt Ansgar Greshake. "Seither ist er mit all seinen Substanzen unverändert geblieben." Greshake ist Mineraloge und Leiter der Meteoritensammlung am Museum für Naturkunde Berlin – der Herr der außerirdischen Steine, wenn man so will. Das Material von rund 7.000 Meteoriten lagert in seinem Büro, einsortiert mit wissenschaftlicher Sorgfalt in alte Holzschränke und Trockenschränke. Greshakes Sammlung an Alien-Steinen wächst stetig. Jahr für Jahr kommen bis zu 200 neue Objekte hinzu, Meteoritenfragmente, die jemand irgendwo auf der Welt findet und an Greshake schickt, um sie auf Echtheit und Zusammensetzung prüfen zu lassen. Von jedem Objekt verbleiben Proben in der Sammlung. Seit 27 Jahren macht Greshake diese Arbeit; es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der mehr Meteoriten bestimmt hat.

Der graue Splitter aber, der vor ihm auf der Alufolie liegt, hat auf überraschende Weise zu ihm gefunden: Er ist ihm quasi vor die Füße gefallen. Es war in der Nacht des 21. Januar 2024 um 1:32:38 Uhr, als ein 40 Zentimeter großer und 140 Kilogramm schwerer Meteorit mit einer Geschwindigkeit von 54.000 Stundenkilometern in die Erdatmosphäre eintrat. Der Feuerschweif, der durch die Reibung entstand, war mit bloßem Auge über dem gesamten Nordosten Deutschlands sichtbar.

Über West-Polen und Teilen der Tschechischen Republik war der Feuerschweif zu sehen. Mehr als 90 Prozent der ursprünglichen Masse verdampfte dabei, der Rest zerbarst durch den zunehmenden Druck der Luftmoleküle in einer Höhe von 35 bis 55 Kilometern und regnete als Meteoritenschauer auf die Äcker nahe der Ortschaft Ribbeck im Brandenburger Havelland nieder – keine 50 Kilometer von Greshakes Büro entfernt. "Das kam wirklich überraschend", sagt Greshake. "Statistisch gesehen ist es völliger Wahnsinn, zumal es ein sehr exotischer Meteorit ist."

Ein Aubrit von hohem wissenschaftlichen Wert

Der Ribbeck-Meteorit reiht sich ein in das Who is Who der außerirdischen Gesteine, die am Museum für Naturkunde Berlin bewahrt werden. Der älteste Fund der Sammlung ist der Donnerstein von Ensisheim. Er fiel 1492 in ein Weizenfeld im Elsass und wurde in der Dorfkirche angekettet, um das Böse in ihm zu bannen. Auch ein Stück des berühmten 700 Kilogramm schweren Pallasiten Krasnojarsk, der 1749 in Sibirien entdeckt und 1772 erstmals von Peter Simon Pallas wissenschaftlich beschrieben wurde, liegt in Greshakes Schränken. Er kam als Geschenk von Zar Alexander I. an König Friedrich Wilhelm III. nach Berlin.

Der Physiker Ernst Florens Friedrich Chladni stellte anhand dieses und anderer bedeutender Funde 1794 die damals kühne These auf, dass Meteoriten ihren Ursprung im Kosmos hätten. Bis dahin glaubte man, dass sie aus irdischen Vulkanen stammen, von Blitzeinschlägen herrühren oder aus Wolken herabregnen. Chladni begründete damit die Meteoritenkunde. Seine Sammlung, zu Lebzeiten die größte Privatsammlung der Welt, befindet sich heute ebenfalls im Museum für Naturkunde Berlin, samt handgeschriebener Etiketten.

Der Ribbeck-Meteorit hat das Zeug, zu einem neuen Stern am Himmel der Meteoritenforscher:innen zu werden. Er ist nicht nur das kleinste Objekt, das jemals durch ein Teleskop im All beobachtet wurde. Es ist auch der achte Meteorit auf Kollisionskurs mit der Erde, der schon im All – als Asteroid – beobachtet werden konnte. Nur von vier dieser Beobachtungen konnte anschließend auch etwas am Boden aufgesammelt werden. Und noch eine Sache macht ihn besonders: Er besteht aus einem Material, das gerade mal 0,01 Prozent aller Meteoritenfälle ausmacht und bisher nur elf Mal gefunden wurde: Aubrit. Diese Seltenheit, die lückenlose Dokumentation seiner Ankunft auf Erden und die schnelle Bergung der Bruchstücke ermöglichen es der Forschung jetzt, weitreichende Fragen zu stellen – etwa nach der Entstehung der irdischen Planeten unseres Sonnensystems und vielleicht sogar nach dem Ursprung der Grundbausteine des Lebens auf ihnen.

Meteoritenrausch im Havelland

Es war der ungarische Astronom Krisztián Sárneczky, der am Abend des 21. Januar zwischen 22:47 und 22:53 Uhr im Konkoly-Observatorium in den Karpaten einen sehr kleinen, aber hellen Punkt am Nachthimmel erspähte und diesen der amerikanischen NASA und der europäischen ESA meldete. Beide Raumfahrtbehörden unterhalten Warnsysteme für kosmische Objekte, die eine Gefahr für die Erde darstellen könnten, damit im Notfall die Bevölkerung gewarnt werden kann. Sie bestätigten: Das Objekt ist auf Kollisionskurs, erwarteter Atmosphäreneintritt Sonntagnacht um 1:32 Uhr. Der Flugbahn nach zu urteilen, stammte das Objekt aus dem inneren Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Vermutlich wurde es dort durch eine Kollision von einem größeren Körper abgesprengt und begann seine Reise zur Erde vor 60 bis 82 Millionen Jahren.

Eine WhatsApp von der ESA ging noch in der Nacht bei dem Planetologen Robert Luther ein. Gemeinsam mit seinen Kollegen Christopher Hamann und Lutz Hecht aus der Abteilung Impakt- und Meteoritenforschung des Museums für Naturkunde Berlin und Enrica Bonato und Aurélie Van den Neucker vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) machte er sich am frühen Sonntag morgen sofort auf den Weg. Die Frühwarnsysteme der ESA hatten bereits den Ort bestimmt, an dem die Flugbahn des Asteroiden die Erdoberfläche gekreuzt hatte, und auf der Plattform X gepostet: Ein Areal bei Nennhausen im Havelland. Hamann, Luther und Hecht trafen auf verschneite Felder und gefrorene Böden – perfekte Bedingungen für die Meteoritensuche. Journalist:innen und erste Neugierige waren ebenfalls vor Ort. Der Meteoritenrausch nahm seinen Lauf. Doch die Suchtrupps fanden nichts. In der örtlichen Bäckerei präsentierten die Angestellten zum Scherz einen schwarz angesprühten Stein.

Die ersten Schätzungen des Fundorts hatten den Wind außer Acht gelassen, der die Bruchstücke des in der Luft zerbrochenen Meteoriten verblasen hatte. In der Nacht auf Montag korrigierten Astronomen der Tschechischen Akademie der Wissenschaften die Berechnung. Das Ergebnis war ein präzises, acht Kilometer langes und 400 Meter breites Feld – jedoch nicht bei Nennhausen, sondern bei Ribbeck. "Das war unsere Schatzkarte", sagt Greshake. Der Meteoriten-Suchtrupp wuchs jetzt schnell auf 30 Leute an. Viele Kollegen:innen und Studierende der Geowissenschaften, Planetologie und Raumfahrttechnik der Berliner Universitäten und Forschungsinstitute kamen hinzu. Die Koordination der Meteoritensuche übernahm Lutz Hecht, der durch den Astronomen Peter Jenniskens vom SETI Institut in Kalifornien unterstützt wurde. Jenniskens ist bereits einen Tag nach dem Meteoritenfall per Flugzeug in Berlin gelandet. Die Organisation der Suchteams lief per Chat. "Wir haben in langen Reihen die Felder abgesucht, zehn bis zwölf Stunden am Tag", sagt Greshake. Das Wetter hatte jedoch umgeschlagen, der Boden taute und verwandelte sich in Schlamm, in dem man wadentief versinken konnte. Die Suche wurde zur Qual. Kein einziger Meteorit weit und breit. Am Donnerstag war die Stimmung auf einem Tiefpunkt – war das alles vielleicht doch eine Schnapsidee gewesen?

Was die Forscher:innen zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Sie suchten nach dem falschen Material. Denn normalerweise sind Meteoritenfragmente schwarz, weil das in ihnen erhaltene Eisen beim Durchschlagen der Atmosphäre schmilzt und eine dunkel glänzende Kruste bildet. Das ist zumindest bei den üblichen chondritischen Meteoriten so, die seit der ersten wissenschaftlichen Klassifizierung von Meteoriten durch den Berliner Mineralogen Gustav Rose 1863 so heißen, weil in ihnen Silikatkügelchen, sogenannte Chondren, eingeschlossen sind. Nicht so beim Ribbeck-Meteorit. "Wir wollten fast aufgeben, als plötzlich das erste Stück gefunden wurde", erzählt Hamann. Polnische Meteoritenjäger posteten es um 14:10 Uhr auf Facebook. "Die Überraschung war, dass es sich um einen Aubrit handelte." Die seltenen Aubrite sind achondritischen Ursprungs, enthalten kaum Eisen und haben daher auch keine schwarze Schmelzkruste, nach der sie vier Tage lang gesucht hatten, statt nach grau-weiß gesprenkelten Aubriten, die den unzähligen Feldsteinen in der Gegend täuschend ähnlich sehen.

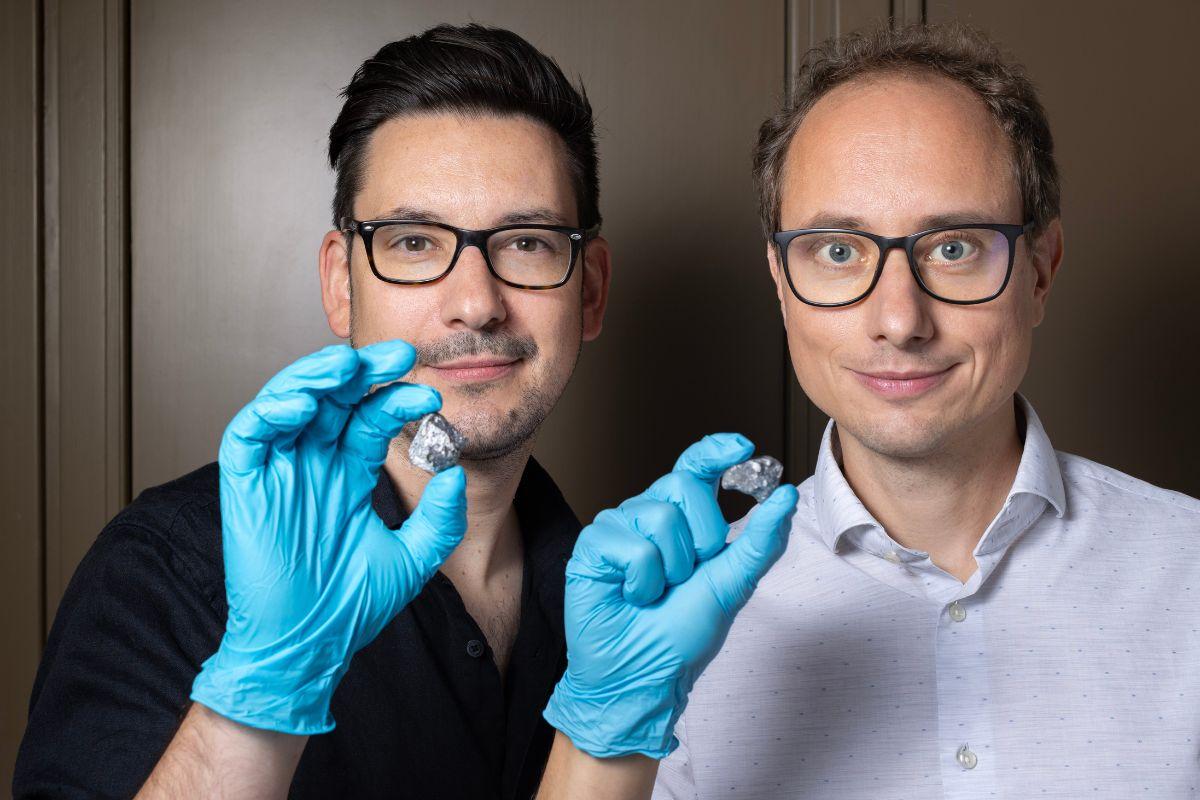

Jetzt war die Sache klar. Noch einmal suchten sie die Felder ab. Ein FU Student der Geologischen Wissenschaften, Dominik Dieter, fand kurz darauf den ersten Aubriten, einen Kiesel von 4,5 Gramm. Innerhalb kurzer Zeit kamen 24 weitere hinzu. Das mit 24 Gramm schwerste Stück las Robert Luther auf, das zweitschwerste Christopher Hamann – in einer Traktorspur kurz vor der Rückfahrt nach Berlin. Die Meteoritenjäger entdeckten sogar ein 225 Gramm schweres Objekt – ein wertvoller Fund, wenn man bedenkt, dass die Grammpreise auf dem Markt bei rund 1000 Euro liegen. Insgesamt wurden 203 Objekte mit einem Gesamtgewicht von etwa 1,8 Kilogramm gemeldet. Und im Café Altes Waschhaus in Ribbeck, wo die Pressekonferenz stattfand, gab es bald die erste Meteoritentorte. Die Forscher:innen hatten akribisch darauf geachtet, die Fundstücke nur mit Plastikhandschuhen anzufassen und sofort in Alufolie zu hüllen, um sie durch menschliche Berührung nicht zu kontaminieren und vor äußeren Einflüssen zu schützen. Die Aubrite von Ribbeck können daher als weitgehend unverfälschte Außerirdische gelten, die irdischen Einflüssen nur kurze Zeit ausgesetzt waren. "Es sind die wissenschaftlich wertvollsten Aubrite, die wir haben, weil sie so frisch sind und kaum verwittert", sagt Hamann.

Kosmische Strahlung? Aminosäuren? Der Alien-Stein wird durchleuchtet

Im Museum für Naturkunde Berlin beginnen Ansgar Greshake und seine Kollegen:innen umgehend mit der Bestimmung des Ribbeck-Meteoriten. Seit 1903 liegt das Belegmaterial für diese Art von Meteoriten in der Sammlung, ein Stück des ältesten Aubritfunds, der 1836 im französischen Aubrey einem Hirtenjungen vor die Füße fiel. "Er ist ein wenig dunkler und fester, aber offensichtlich aus dem gleichen Material", sagt Greshake. Erste Untersuchungen im Mikroröntgenfluoreszenzspektrometer bestätigen: Es ist ein Aubrit. Am 16. Februar kommt auch die formelle Bestätigung der Meteoritical Society: Der Meteorit, dessen Asteroid im All 2024 BX1 hieß, ist ein echter Außerirdischer, und sein offizieller Name ist Ribbeck.

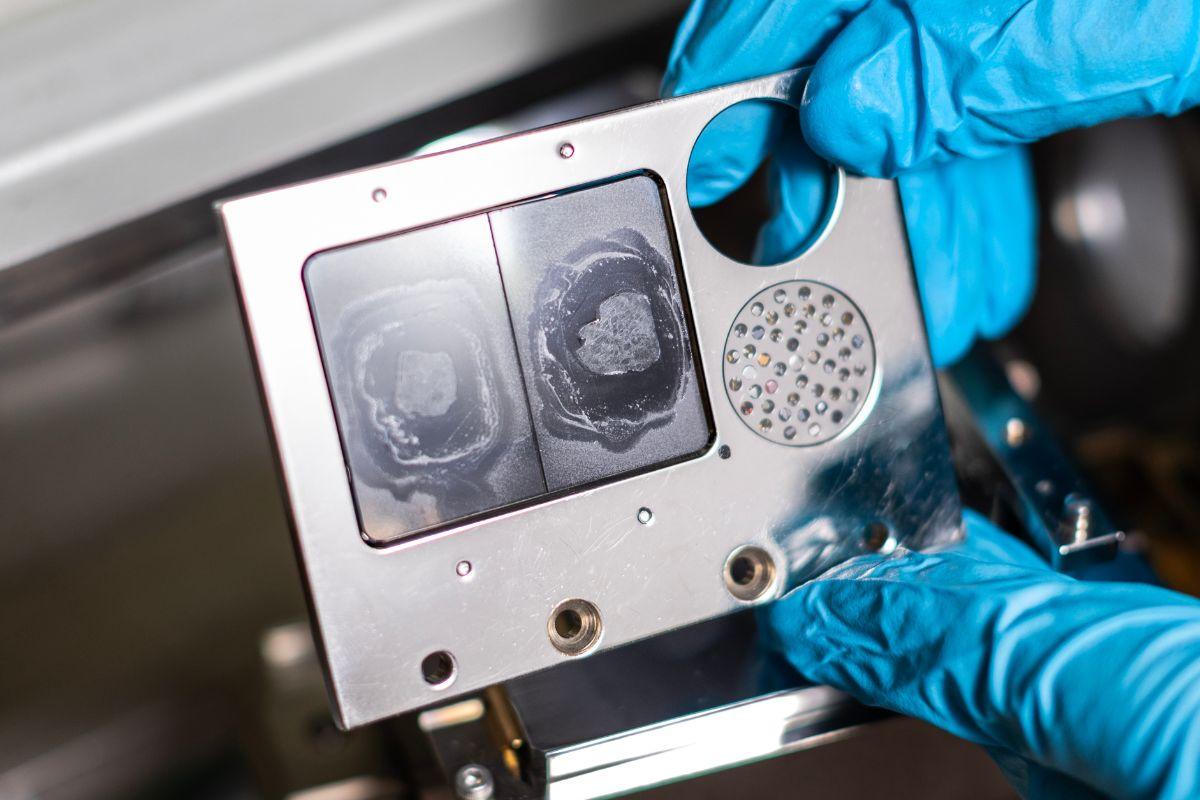

Zu diesem Zeitpunkt hat sich unter der Leitung des MfN, DLR und SETI bereits ein hochkarätiges Konsortium internationaler Forscher:innen formiert, um das Material mit den neuesten Methoden zu durchleuchten. Christopher Hamann koordiniert seither die Forschung zum Ribbeck-Meteoriten, an der insgesamt 98 Expert:innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen beteiligt sind. Sie untersuchen die Materialzusammensetzung, die Flugbahn und simulieren sein Verhalten in der Erdatmosphäre. Ein Fundstück wurde in Epoxidharz gegossen, um es in hauchdünne Scheiben zu schneiden und unter dem Mikroskop analysieren zu können. Hamann legte es in seinem Labor auch in eine Elektronenstrahlmikrosonde, um mikrometergenau die chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Die dabei entstandenen Bilder wirken wie Landkarten mit Feldern, Flüssen und unzähligen kleinen Seen. Das geschulte Auge erkennt darin jedoch Einschlüsse, die ganz neue Erkenntnisse über Aubrite ermöglichen.

Die Proben machten die Runde. Am DLR wurden hochaufgelöste Infrarotspektren des Meteoriten aufgenommen, um Bezüge zur aktuellen Raumfahrtmission Bepi Colombo zum Merkur herzustellen. Forscher:innen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich analysierten sie auf ihre Edelgas-Isotopenzusammensetzung, um anhand der kosmischen Strahlung die Reisedauer des Objekts zu messen und damit den genauen Ausgangspunkt seines Langstreckenflugs zu bestimmen. Ein brüchiges Stück wurde gemörsert, um an der Freien Universität Berlin die komplette chemische Zusammensetzung und die Isotopen zu bestimmen. Am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen untersuchten sie die Titan- und Chrom-Isotopenzusammensetzung, um den Meteorit mit aller Genauigkeit den Aubriten zuzuordnen und sein Alter abzuleiten. Und die NASA untersuchte eine weitere Probe auf organische Verbindungen wie Aminosäuren, die in anderen Meteoriten bereits gefunden wurden. "Vor zehn Jahren wäre all das so noch nicht möglich gewesen, neue Methoden wie die hochauflösende Massenspektrometrie ermöglichen ganz neue Antworten", sagt Ansgar Greshake.

Robert Luther interessiert sich für den Meteoritenfall von Ribbeck auch, um die Frühwarnung vor Objekten aus dem All zu verbessern. "Wenn der Meteorit von Ribbeck ein Eisenmeteorit und nur minimal größer gewesen wäre, hätte er vermutlich einen Krater von etwa zehn Metern Durchmesser verursacht", sagt Luther, der gemeinsam mit der ESA eine Software entwickelt hat, die die Auswirkungen von Asteroiden unterschiedlicher Größe und Materialien auf die Erde simuliert – und mit den Daten zum Ribbeck-Meteoriten verbessert werden soll.

Die internationalen Raumfahrtbehörden halten vor allem die großen Objekte unter Beobachtung, die sich in der Nähe der Erde befinden, sogenannte NEOs (Near-Earth Objects). "Ab einer Größe von etwa 15 Metern können Gesteinsasteroiden gefährlich werden", sagt Luther. Nicht wegen der Kraterbildung, die Eisenmeteorite verursachen, sondern weil das Gestein im Flug explodiert und durch diesen "Airburst" eine Druckwelle verursacht, die enorme Schäden anrichten kann: Fenster bersten, Menschen werden verletzt. Zuletzt ist dies 2013 im russischen Tscheljabinsk passiert, rund 1.500 Menschen wurden verletzt.

Luther und sein Kollege Kai Wünnemann vom Museum für Naturkunde Berlin sind an der bevorstehenden Raumfahrtmission HERA der ESA beteiligt, die einen am 26. September 2022 erfolgten Aufprall der NASA-Sonde DART auf den Asteroiden Dimorphos analysieren soll. "Dabei geht es darum festzustellen, wie gut wir gefährliche Asteroiden ablenken können", sagt Luther. Denn wenn irgendwann die große Schwester von 2024 BX1 auftaucht, möchte man vorbereitet sein.

Was kann uns der Besuch aus dem All über das Sonnensystem erzählen?

Bisher steht die These im Raum, dass Aubrite vom Merkur stammen könnten, weil ihre chemische Zusammensetzung der mit Spektrometern gemessenen Oberfläche des Planeten Merkur ähnelt. Dies bestätigen auch die spektralen Untersuchungen des Ribbeck Meteoriten am DLR in Adlershof. Doch Christopher Hamann und seine Kolleg:innen haben noch eine andere Vermutung. Denn die Zusammensetzung der Chemie und der Isotopen des Ribbeck-Meteoriten ähnelt auch der frühen Erde. Theoretisch könnten Aubrite bei einer Kollision abgesprengte Bruchstücke der frühen Erde sein, die anschließend im Asteroidengürtel gelandet sind.

Die auffälligen Einschlüsse, die Hamann mit der Elektronenstrahlmikrosonde im Ribbeck-Meteorit aufdeckte, stützen diese Hypothese. Die Einschlüsse stellten sich als Schwefelverbindungen und Metalle heraus. "Bei bisherigen Funden hat man angenommen, dass solche Verbindungen durch Verwitterung auf der Erde eingedrungen sind, aber beim Ribbeck-Meteorit können wir zeigen, dass sie schon vorher da waren", sagt Hamann. Diese Verbindungen müssen also bereits vorhanden gewesen sein, als der Aubrit im Magmaozean eines der irdischen Planeten entstanden ist.

Hamann und sein Team suchen auch nach Spuren von Wasser und organischen Verbindungen. "Das könnte uns Hinweise darauf geben, dass schon zu dieser frühen Zeit Voraussetzungen für Leben gegeben waren." Sollte sich diese Annahme bestätigen, könnte der Ribbeck-Meteorit als ein "zurückgekehrter Verwandter" der Erde betrachtet werden, der mit seiner lebensfreundlichen Fracht Jahrmilliarden in der kalten Diaspora des Asteroidengürtels überdauert hat. Vielleicht ist er aber auch ein Verwandter des Merkur, auf dem einst ähnliche Bedingungen herrschten.

Das Forschungskonsortium plant, seine abschließenden Ergebnisse bald in einem renommierten Fachjournal zu veröffentlichen. Für die Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin ist der Ribbeck-Meteorit bereits jetzt ein Urahn, der weit am Anfang all der Gesteine und vielleicht auch des Lebens steht, das es erforscht und seinen Besucher:innen zeigt. Wer derzeit in der Ausstellung unterwegs ist, findet die Aubrit-Nuggets in einer Vitrine der Mineralogischen Sammlung. Sieben Bruchstücke liegen dort unter streng kontrollierten Bedingungen. Man könnte sie leicht übersehen zwischen all den bunt glitzernden Kristallen, die viel später aus der gleichen Urmasse der irdischen Planeten entstanden sind. Aber wer sie entdeckt, wer ihre Geschichte kennt und sich ihnen widmet, fühlt vielleicht eine ferne Verwandtschaft.

Text: Mirco Lomoth mit Ergänzungen des MfN vom 24.1.2025

Fotos: Pablo Castagnola