Dieser Artikel erschien zuerst in unserem Journal für Natur (Ausgabe 10/2024).

An der großen und wertvollen mineralogischen Sammlung des Museums für Naturkunde Berlin wird auch heute noch intensiv geforscht. Dies geschieht in Laboren mit geheimnisvollen Geräten wie beispielsweise dem Kathodolumineszenz-Mikroskop, dem Raman-Spektrometer oder der Elektronenstrahlmikrosonde mit Feldemissionskathode. Doch neben diesen High-Tech-Apparaturen trägt auch etwas ganz anderes zur wissenschaftlichen Erschließung der mineralogischen Sammlung bei: die Übertragung alter Beschriftungen in eine moderne lesbare Form als Transkription. Ein Großteil der Sammlungsstücken stammt nämlich aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert.

Neben den Etiketten sind das Dokumente wie Sammlungskataloge, -listen und Briefe in den verschiedensten altdeutschen Schriften. "Diese Unterlagen enthalten oft für die Forschung wichtige Zusatzinformation wie detaillierte Beschreibungen der Fundumstände und sind deshalb von großer wissenschaftlicher Bedeutung", erläutert Ralf Thomas Schmitt, wissenschaftlicher Leiter der Mineralien- und Petrographisch-lagerstättenkundlichen Sammlung. Allerdings fehlt bei der Routinedigitalisierung und in Forschungsprojekten häufig die Zeit, diese Dokumente zu transkribieren, also nicht nur zu digitalisieren, sondern auch für alle lesbar zu machen. Eine computergestützte Transkription ist aufgrund der Vielzahl vorkommender Schriftarten zwar möglich, die Ergebnisse aber derzeit noch alles andere als zufriedenstellend. Wie also diese wertvollen, aber schwer zugänglichen Dokumente verfügbar machen? "Hier kann uns der Citizen-Science-Ansatz mit der Transkriptionswerkstatt weiterhelfen", antwortet Ralf Thomas Schmitt.

Diese Transkriptionswerkstatt ist ein Projekt im Forschungsbereich "Zukunft der Sammlung" des Museums, in Kooperation mit dem museumseigenen Archiv und dem Projekt "Sammlungserschließung und -entwicklung" des Zukunftsplans des Museums. Ansprechpartnerin dort ist Saskia Brunst. "Für die Transkription unserer Unterlagen braucht es Leute, die fit in der Paläografie sind, also alte Schriften entziffern können, und die Interesse daran haben, solche alten Dokumente zu transkribieren", erläutert sie. "Inzwischen haben wir ein starkes und motiviertes Team von fast 40 Freiwilligen. Sie helfen dort, wo weder die Archivarinnen und Archivare während der Erschließung noch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihrer Forschung die Zeit haben, Archivalien vollständig zu transkribieren."

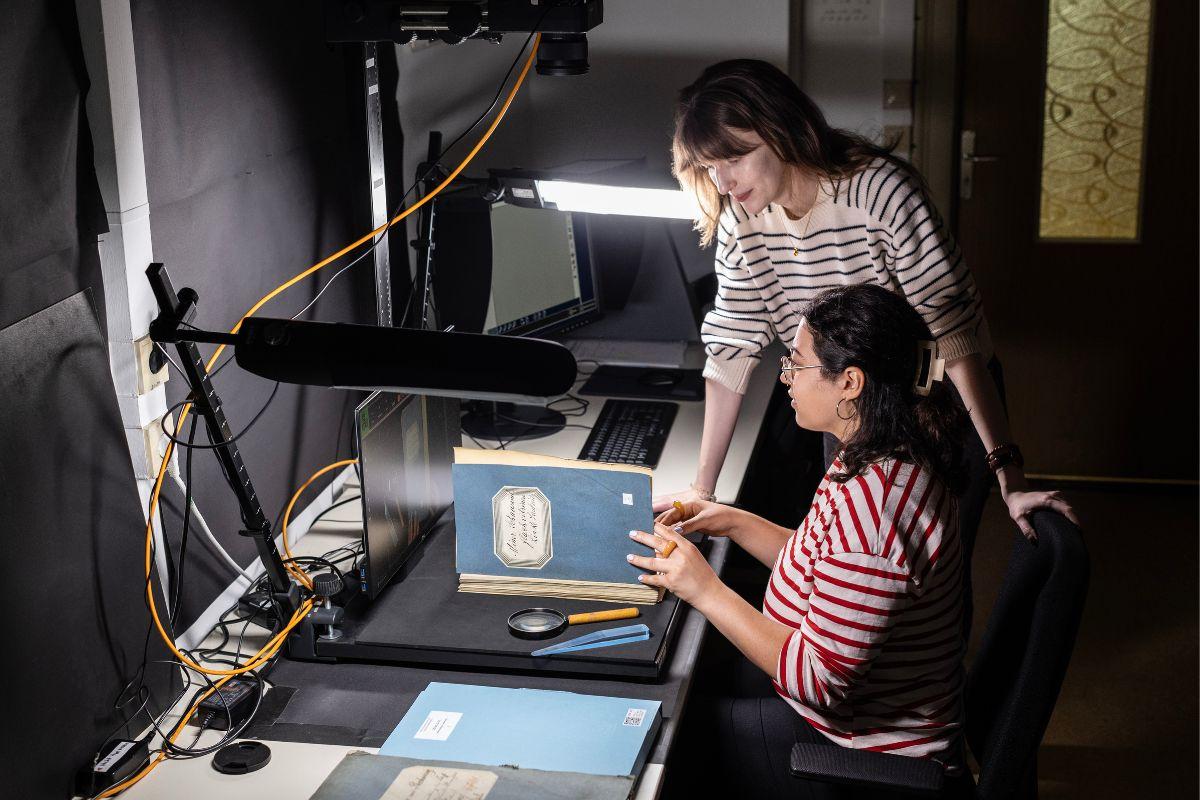

Der gesamte Prozess der Transkription besteht aus vier Schritten. Als Erstes wird das Dokument eingescannt und in Transkribus importiert, eine spezielle Software für das Transkribieren. Dann sind die Freiwilligen dran. Erst einmal "segmentieren" sie die Textbereiche des Dokuments Zeile für Zeile; jede Textzeile auf dem Scan wird dabei gekennzeichnet, damit man die transkribierten Zeilen später den Zeilen auf dem Scan zuordnen und beide vergleichen kann. Ist das erfolgt, geht es ans Transkribieren des Textes.

Konkret bedeutet das, dass die Freiwilligen den Text auf dem Scan entziffern und eintippen, Zeile für Zeile. Dafür arbeiten sie zu zweit in Tandems. Parallel dazu oder als letzter, vierter Schritt vor der Übergabe des Transkripts an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber erfolgt noch das sogenannte Tagging. Der Text wird dabei mit Tags versehen. Das sind Verknüpfungen, die Angaben im Text, beispielsweise Orte, ein erwähntes Datum oder genannte Personen, mit zusätzlichen Informationen oder mit Einträgen in Wikidata verknüpfen. Wikidata ist eine frei bearbeitbare Wissensdatenbank, die von Wikimedia Deutschland gestartet wurde, von den Leuten also, die hinter Wikipedia stehen.

"Die Transkriptionswerkstatt ist sehr digital. Jede und jeder arbeitet am eigenen Computer, und trotzdem haben wir erfreulicherweise Teilnehmende aller Altersstufen, von Studierenden bis zum über Achtzigjährigen", berichtet Saskia Brunst. "Was uns zusammenhält, sind die regelmäßigen digitalen Treffen, in denen die neuesten Informationen geteilt und Fragen beantwortet werden. Das können zum Beispiel Neuerungen bei Transkribus sein oder der Bericht, wie der Stand bei dem jeweiligen Forschungsvorhaben ist, für das wir Dokumente transkribiert haben. Häufig versuchen wir bei diesen Treffen auch, schwierige Textpassagen gemeinsam zu entziffern."

Für die Transkription mineralogischer Archivalien kann die Transkriptionswerkstatt bereits auf erste Erfahrungen zurückblicken, beispielsweise aus dem wissenschaftshistorischen Projekt "Schwerwiegende Schenkungen" zur Schenkung geowissenschaftlicher Sammlungen an das Museum in den Jahren 1770 bis 1840. Für dieses Projekt wurden die "Geognostischen Bemerkungen" von Johann Anton Stolz (1778-1855) transkribiert. "Wir stehen bereit", betont Saskia Brunst. "Man muss uns nur sagen, welche mineralogischen Dokumente aus unserem Archiv gebraucht werden."