Dieser Artikel erschien zuerst in unserem Journal für Natur (Ausgabe 11/2025).

Die weltweit einmalige Fossillagerstätte Bromacker im Thüringer Wald erlaubt Einblicke in ein Erdzeitalter, in dem Ursaurier auf dem Urkontinent Pangäa lebten – Jahrmillionen vor den Dinosauriern. Das Museum für Naturkunde Berlin setzt mit thüringischen Forschungspartnern die fossilen Puzzleteile zusammen, um ein umfassendes Bild eines urzeitlichen Ökosystems zu erschaffen.

Ein breites Flussbett durchschnitt vor 290 Millionen Jahren vermutlich die Landschaft des heutigen Thüringer Walds. Der Fluss erstreckte sich über eine weite Ebene, umgeben von hohen Bergen. Das fruchtbare Flusstal lag auf dem Urkontinent Pangäa und war dem Äquator viel näher als das heutige Thüringen es ist. Starke Regenfälle im Hinterland ließen den Strom anschwellen, überschwemmten regelmäßig die Uferebenen mit Sedimenten. In Trockenphasen riss die Erde in Wabenmustern auf.

In diesem Tal lebten vor allem Pflanzenfresser. Keine hochgewachsenen Dinosaurier, die tauchten erst 50 bis 60 Millionen Jahre später auf, sondern Ursaurier, also Amphibien, Ur-Reptilien und Pelycosaurier, die reptilienartigen Vorfahren der Säugetiere. Die meisten dieser Landwirbeltiere waren kleiner als ein Meter, nur wenige bis zu zwei Meter groß. Am auffälligsten war wahrscheinlich der fleischfressende Dimetrodon teutonis mit seinem markanten Rückensegel. In den Überschwemmungsgebieten ging er vermutlich auf Jagd.

Erst kurz zuvor – zumindest evolutionsgeschichtlich betrachtet – hatten sich die ersten Wirbeltiere, aus dem Wasser kommend, neue Lebensräume an Land erobert. Ihre Eier entwickelten Embryonalhüllen und eine robuste Schale, die den Nachwuchs auch außerhalb des Wassers vor Austrocknung schützten. Und aus Fleischfressern gingen allmählich auch Pflanzen fressende Arten hervor. Zu diesem Zeitpunkt, im Perm, gab es bereits eine große Vielfalt landlebender Ursaurier – eine Fülle an Lebewesen, von denen knapp 40 Millionen Jahre später, beim größten Massenaussterben der Erdgeschichte am Ende des Perms, rund drei Viertel wieder ausstarben.

Nur im Gestein wurden Zeugnisse dieser Artenvielfalt von damals bewahrt. Dort, wo der urzeitliche Fluss vor Jahrmillionen über die Ufer trat, haben Sedimente Tiere und Pflanzen überspült. Über Millionen von Jahren sind daraus Fossilien entstanden, die bis heute erhalten sind. Am Bromacker, einem alten Steinbruch zwischen den thüringischen Orten Tambach-Dietharz und Georgenthal, lagert in einervier bis fünf Meter dicken Gesteinsschicht – knapp unter der Erdoberfläche – ein umfänglicher Nachweis der versteinerten Vielfalt des Perms. Paläontolog:innen entlocken hier dem Tonstein mit Hammer und Meißel seine Geheimnisse – und entdecken immer wieder Erstaunliches.

„Der Erhaltungszustand der Fossilien am Bromacker ist exzellent, wir finden zum Teil komplett erhaltene Skelette“, sagt Prof. Jörg Fröbisch vom Museum für Naturkunde Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin, der das Forschungsprojekt leitet. „Er ist eine ideale Lagerstätte, um den Ursprung moderner Ökosysteme an Land und die Vielfalt der Ursaurier im Perm zu erforschen.“

Fossile Hautabdrücke und Spuren

Seit fünf Jahren ist ein Team von rund 40 Paläontolog:innen, Geolog:innen, Präparator:innen und anderen Forschenden dabei, Teile des riesigen fossilen Schatzes am Bromacker zu heben und die Funde zu einem umfassenden Bild eines permischen Ökosystems zusammenzusetzen. Neben dem Museum für Naturkunde Berlin sind derzeit drei weitere Institutionen an diesem Vorhaben beteiligt: die Friedenstein Stiftung Gotha, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und der UNESCO Global Geopark Thüringen Inselberg – Drei Gleichen, in dem sich die Fundstätte befindet.

Knochen, ganze Schädel und Spuren von rund 14 Wirbeltierarten wurden bereits am Bromacker entdeckt. Es sind einzigartige Zeugnisse längst ausgestorbener Arten, darunter viele Fußspuren sowie der weltweit älteste Fund reptilienartiger Hautabdrücke früher Säugetiervorfahren. Sie deuten zum Beispiel daraufhin, dass der Jäger Dimetrodon teutonis ein soziales Verhalten hatte; denn mehrere Tiere lagen zusammen um ein Wasserloch oder flüchteten gerade aus diesem, kurz bevor der Schlammstrom ihre Liegespuren überdeckte – und bis heute bewahrte.

Es scheint unglaublich: Selbst die Abdrücke von Insektenflügeln, Tausendfüßern, Muschelschalern – kleinen Krebstieren –, Pflanzenzapfen, Wasserstandsmarken und Regentropfen lassen sich nach 290 Millionen Jahren noch eindeutig in den Gesteinsschichten erkennen.

Insgesamt haben die Forschenden am Bromacker seit 2020 mehr als 1.500 Fossilien geborgen, zwei neu entdeckte Wirbeltierarten wurden bereits beschrieben, weitere Funde sind in Bearbeitung. „Es ist eine enorme Funddichte, wir finden ständig neue Arten“, sagt Fröbisch. „Der Bromacker hat noch Forschungspotenzial für viele Jahrzehnte, da wir immer wieder Überraschendes finden.“

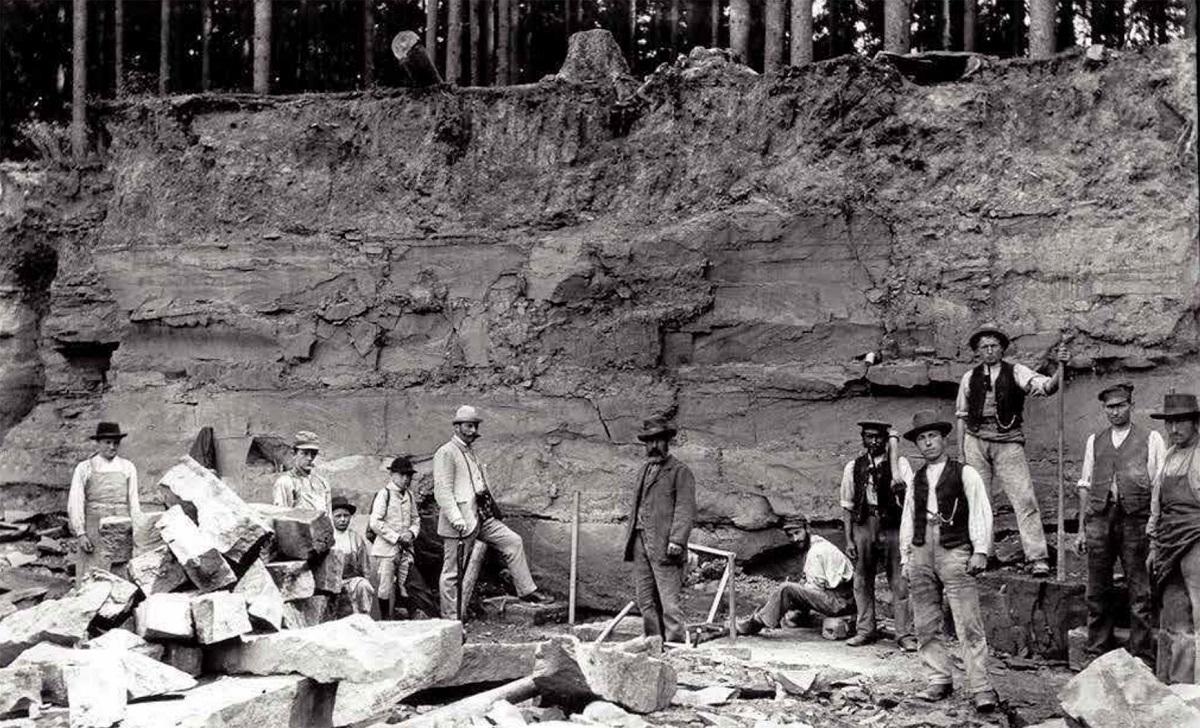

Schon 1887 entdeckten Steinbrucharbeiter am Bromacker die ersten versteinerten Fußspuren im rötlichen Tambacher Sandstein. Sie sahen aus, als seien sie eben erst entstanden. Viele weitere perfekt erhaltene Spurenfunde folgten. Der damalige Kustos der naturkundlichen Sammlung am Herzoglichen Museum in Gotha, Wilhelm Pabst, der die Funde erforschte, wurde zu einem Mitbegründer der sogenannten Palichnologie, der urzeitlichen Fährtenkunde.

Schließlich machte ein Geologiestudent der Bergakademie Freiberg 1974 einen Fund, der den Bromacker weltweit bekannt werden ließ. Der damals 22-jährige Thomas Martens kam, um fossile Muschelschaler zu dokumentieren, entdeckte nebenbei aber auch einen versteinerten Ursaurier-Knochen, der gar nicht dort sein durfte. Er lagerte in den Sedimentschichten oberhalb der Fährten. Es war eine Sensation, die bis heute fortwirkt. Weltweit gibt es keine andere Fossilienlagerstätte, an der Knochen und Fußspuren zusammen in einer derart einzigartigen Qualität und Häufigkeit parallel auftreten. „Der Forschung stehen damit zwei Referenzsysteme zur Verfügung, um Ursaurier zu charakterisieren: anhand ihrer Knochen und ihrer Fährten“, sagt Fröbisch. „In manchen Fällen können wir beide sogar auf ein und dieselbe Art zurückführen, oder zumindest auf dieselbe Tiergruppe.“

Thomas Martens machte den Bromacker zu seinem Lebenswerk. Über Jahrzehnte führte er eigene Grabungen durch, kaufte nach der Wende aus privaten Mitteln ein Stück Land vor Ort und versammelte ein internationales Grabungsteam, das dort einzigartige Funde zutage förderte, darunter das „Tambacher Liebespaar“: zwei Kopf an Kopf aneinander geschmiegte Ur-Amphibien der Art Seymouria sanjuanensis, die zuvor nur aus den USA bekannt war. Martens und sein Team bargen auch das vollständige Skelett eines Ursauriers, das erste, das von der Nasen- bis zur Schwanzspitze perfekt erhalten ist: Orobates pabsti. Und die vermutlich erste Echse, die auf zwei Beinen laufen konnte: Eudibamus cursoris. 2010 wurden die Grabungen eingestellt und erst 2020 mit dem neuen Projekt wieder aufgenommen. Der inzwischen 73-jährige Martens ist auch bei heutigen Grabungen noch aktiv dabei.

Detektivarbeit mit dem Miniatur-Presslufthammer

„Wenn die Funde zu mir kommen, sehen sie erstmal nach nichts aus“, sagt Pia Kain, eine der beiden geowissenschaftlichen Präparator:innen des BROMACKER-Projekts. In ihrer Werkstatt im Perthesforum der Friedenstein Stiftung Gotha stapeln sich rote Plastikkisten, gefüllt mit rötlichem Siltstein, dem Kain seine Geheimnisse entlockt. Bedeutende Funde der 20 Kilometer entfernten Grabungsstätte werden am Perthesforum inventarisiert und in Archivschränken eingelagert – bis zu 300 Kisten voller fossiler Neufunde pro Saison. Die vielversprechendsten Funde präpariert Pia Kain sofort. Mit Druckluftsticheln, einer Art Miniatur-Presslufthammer, arbeitet sie sich unter dem Mikroskop Millimeter für Millimeter durchs Gestein, legt Knochenreste frei und spürt Trennfugen auf, an denen sich die Sedimente vor 290 Millionen Jahren ablagerten. Rund 40 Objekte kann sie im Jahr vollenden, größere können Monate dauern. Am Museum für Naturkunde übernimmt ihr Kollege Moritz Maier die Präparationsarbeit.

„Bei großen Funden machen wir eine Blockbergung; dafür gipsen wir das Gestein ein, damit es beim Herausheben nicht zerbricht“, sagt Kain. Wenn zum Beispiel fossile Knochen einer Hand aus dem Gestein herausragen, an der womöglich ein ganzes Skelett hängt. „Das ist dann eine Wundertüte, die ich erst in der Werkstatt öffnen kann.“

Einmal war diese Wundertüte 500 Kilogramm schwer. Ein Steinmetz brachte den Block per Krahn ans Perthesforum. Kain arbeitete sich durch die Schichten und fand die zerstreuten Knochen eines zerfallenen Skeletts. „Das war komplett, aber wie durch eine Waschmaschine durcheinandergebracht“, sagt sie scherzhaft. Sie fand einen Wirbel, noch einen und noch einen – bis eine vollständig erhaltene Wirbelsäule vor ihr lag. Sie stammte von einem etwa 1,20 Meter großen Pflanzenfresser der Gattung Diadectes. „Es ist unglaublich spannend, sich im Stein vorzuarbeiten und immer mehr Knochenmaterial zu finden, das zuvor noch nie jemand gesehen hat“, beschreibt Kain ihre Arbeit.

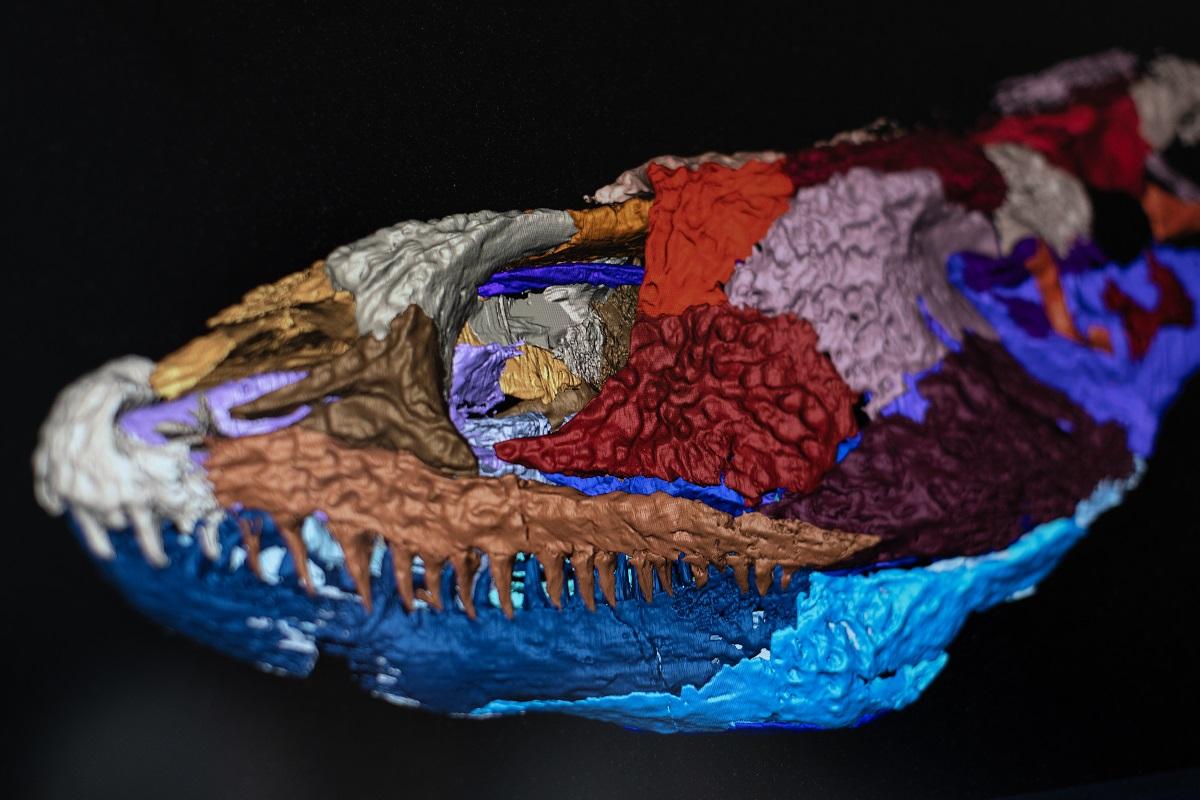

Die Präparationsarbeit ist eine wichtige Basis der paläontologischen Forschung. Nur ein weitgehend freigelegtes Fossil lässt sich umfassend untersuchen und analysieren. Mit einem Computertomographen (CT) kann man verborgene Bereiche im Gestein weiter untersuchen, um alle Ausmaße und Details zu erfassen und 3D-Modelle des Knochens zu erstellen. Mithilfe dieser Modelle können die Forschenden noch mehr Einzelheiten der neuen Arten beschreiben und mit hochmodernen Methoden eingehend untersuchen.

Ein entscheidender Moment in der Evolution

Der gute Zustand der Bromacker-Fossilien und das einzigartige parallele Vorkommen von Knochen und Spuren erlaubt es den Forschenden, sehr tiefgründige Fragen zu stellen: Wovon haben sich die Tiere ernährt? Wie verbreitet waren bestimmte Arten? Wie schnell wuchsen sie und wie alt wurden sie? Wie bewegten sie sich fort? Welche Arten haben sich in der Erde vergraben und Gangsysteme gebaut? In welchem Klima lebten sie?

Das BROMACKER-Forschungsprojekt vereint mehrere Fachgebiete, um die vielen Puzzlesteine zusammenzusetzen. So haben Forschende des Geowissenschaftlichen Instituts der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Bohrungen 250 Meter tief in die unterirdischen Sedimente hineingeschaut. Anhand der im Bohrkern nachgewiesenen Ablagerungen konnten sie belegen, dass es sich um ein weites Flusstal mit einem Überschwemmungsgebiet gehandelt haben muss.

Sie stellten auch fest, dass es im Tambacher Becken an diesem Ort trotz seiner damaligen Nähe zum Äquator nicht übermäßig warm war, vermutlich aufgrund einer höheren Lage in den Bergen. „Die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen bei etwa 15 Grad Celsius und wir gehen von einer Höhenlage von etwa 1.000 Metern aus“, sagt Jörg Fröbisch. Diese Erkenntnis passt auch zur Knochenstruktur: Mit histologischen Untersuchungen von Dünnschliffen und Knochen-Aufnahmen in der European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble haben die Forschenden Zellgrößen und Wachstumsringe durchleuchtet. Die Analysen ergaben, dass manche Bromacker-Ursaurier kleinwüchsig waren. Zum Vergleich: Funde der Gattung Dimetrodon sind in den USA mit vier Metern bei gleichem Alter oft doppelt so groß. Vermutlich waren die harscheren Umweltbedingungen im Tambacher Becken, zum Beispiel ausgeprägte Jahreszeitenwechsel und geringere Nahrungsverfügbarkeit, für die Kleinwüchsigkeit der Bromacker-Ursaurier verantwortlich.

Was sich auch herausstellte: Die meisten Landwirbeltiere im Bromacker-Ökosystem waren Pflanzenfresser. Das Team studierte dafür die Kieferknochen, ihre Form und Biomechanik, die Knochenstrukturen und Isotope in ihrem Zahnschmelz. „Durch die Zusammensetzung der Isotope, die aufgrund der Stabilität des Zahnschmelzes fossil extrem gut erhalten bleibt, lässt sich erkennen, ob sie sich eher von Pflanzen oder Fleischnahrung ernährt haben“, sagt Fröbisch. Hierzu arbeitet das Bromacker-Team mit Expert:innen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zusammen. Knapp ein Drittel der gefundenen Arten bevorzugte pflanzliche Kost. Doch die Pflanzen fressenden Arten traten besonders häufig auf – zusammen genommen machten sie rund die Hälfte aller Individuen aus. „Zum ersten Mal sehen wir hier die trophische Pyramide, also die moderne Nahrungspyramide mit vielen Pflanzenfressern an der Basis und wenigen Raubtieren an der Spitze.“ Ein Ziel ist es, genauere Aussagen über die Nahrungsketten treffen zu können: Wer fraß hier eigentlich wen oder was? Auch versteinerte Magenauswürfe, sogenannte Regurgitalithe, und andere Verdauungsreste helfen dabei, diese Frage zu beantworten.

Die Funde vom Bromacker werfen zudem Licht auf einen entscheidenden Moment der Evolution, denn unter den Ursauriern der Zeit fanden sich bereits frühe Vorfahren der Säugetiere: neben Dimetrodon teutonis auch Tambacarnifex unguifalcatus und Martensius bromackerensis. „Sie hatten noch keine Haare und Milchdrüsen und sahen eher aus wie Reptilien“, sagt Jörg Fröbisch. Anders als in Lehrbüchern oft behauptet, sind die Säugetiere aber nicht direkt aus den Reptilien hervorgegangen. Vielmehr sind sie ihre Schwestergruppe und bilden zusammen die ans Landleben angepassten Amnioten, die gemeinsam aus den noch vom Wasser abhängigen Amphibien hervorgegangen sind – und sich parallel zu denen weiter entwickelten.

Grabtechniken gegen das Aussterben

Einen wahren Sensationsfund machte das Team im Sommer 2021. Es entdeckte auffällige Knochenreste. Vorsichtshalber barg das Grabungsteam einen großen Gesteinsblock, der bald darauf unter den Druckluftsticheln von Pia Kain landete: die oben beschriebene 500 Kilogramm schwere „Wundertüte“. Kain legte nach und nach die versteinerte Wohnkammer eines Grabgangsystems frei, so behutsam, dass die Architektur des Baus genau erkennbar blieb. Im Innern fand sie Knochen – ein einzigartiger Fund für das Zeitalter und in dieser Größe. Vermutlich stammen diese von einem pflanzenfressenden Diadectiden, wahrscheinlich von einem Diadectes absitus. Womöglich hat ein Tier der gleichen Art auch die Kratzspuren hinterlassen, die Kain in der Wohnkammer freilegte, und die Fußspuren, die außerhalb erhalten waren.

„Das Wirbeltierfossil im Innern zählt zu den größten, die jemals innerhalb eines Grabgangs gefunden wurde“, sagt Lorenzo Marchetti, ein Spezialist für fossile Fährten am Museum für Naturkunde Berlin, der eine 3D-Rekonstruktion des Grabgangs erstellte. Als paläontologischer Fährtenleser sucht Marchetti vor allem nach Fußspuren sowie Körper- und Hautabdrücken. Doch am Bromacker fanden sich so überraschend viele Grabgänge und Wohnkammern, dass ein eigenes Forschungsthema daraus wurde. „Die Tiere haben sich in diesen unterirdischen Bauten vermutlich vor Trockenheit geschützt, sich fortgepflanzt oder vor Räubern in Sicherheit gebracht“, sagt er. Versteinerte Wasserstandsringe geben Hinweise darauf, dass es mindestens zweimonatige Trockenzeiten gegeben haben muss.

Bisher haben die Forscher:innen mehr als 120 Grabgänge und Wohnkammern am Bromacker entdeckt, darunter komplexe Grabgänge, die zu den ältesten bisher gefundenen zählen. Mit modernsten Techniken versuchen sie herauszufinden, welche Tiere die Bauten angelegt haben könnten. Sie erstellen CT-Scans der Skelette von potenziellen Grabgang-Erzeugern, 3D-Modelle und animierte Simulationen, um von Gliedmaßen auf Grabbewegungen oder Kratzspuren zu schließen.

„Im Perm kommen immer mehr Arten vor, die aktiv Grabgänge bauen und neue Grabtechniken anwenden“, sagt Marchetti. Vermutlich entkamen die Tiere durch ihre Grabfähigkeit der zunehmend lebensfeindlichen Trockenheit im Perm. „Die Grabgänge können einen Einfluss darauf gehabt haben, wer überlebte und wer nicht.“

Der Bromacker ist für alle da!

Das BROMACKER-Projekt war von Anfang an auch ein Projekt für die Öffentlichkeit. In den Sommermonaten kann man die Grabung besuchen und mit dem Team ins Gespräch kommen. Zugleich wird der gesamte Forschungsprozess über innovative Wissenstransferformate kommuniziert. „Wir wollen zeigen, wie spannend unsere Funde und Erkenntnisse sind und welche rigorosen wissenschaftlichen Methoden hinter unserer Arbeit stehen“, sagt Fröbisch. Der Austausch mit der Bevölkerung ist für ihn zu einem Highlight geworden. „Wir sind selbst so begeistert, dass sich das auch auf die Besuchenden überträgt.“ Es lassen sich noch unendlich viele spannende Fragen an die Fundstelle stellen. Das Land Thüringen hat gerade eine weitere Förderung bis 2026 zugesagt, und auch auf Bundesebene gibt es Pläne, das Projekt zu verstetigen.

Damit sich das Wissen zum Bromacker verbreitet, arbeitet das Team zudem an einem KI-Assistenten, der alle Fragen auf dem neuesten Erkenntnisstand beantworten kann. Im Schloss Friedenstein in Gotha lädt derweile die Ausstellung „Bromacker Lab“ dazu ein, mit den Werkzeugen der Paläontolog:innen selbst nach Fossilien zu buddeln. Hier können Besuchende auch viele der faszinierenden Original-Bromackerfunde wie das „Tambacher Liebespaar“ bestaunen.

Und wer im Foyer des Museums für Naturkunde Berlin linker Hand an die Wand schaut, sieht drei Gesteinsplatten. Sie zeigen die versteinerte Vielfalt des Bromackers anhand der Spuren von Ursauriern, die vor 290 Millionen Jahren lebten. „Der Blick in diese frühen Ökosysteme bis hin zum größten Aussterbeereignis der Erdgeschichte am Ende des Perms ist so spannend, weil wir uns auch heute wieder in einer Phase des Massenaussterbens befinden“, sagt Fröbisch. „Es ist von unschätzbarem Wert zu verstehen, wie Ökosysteme der Urzeit sich entwickelt haben, auch um die Natur der Gegenwart zu verstehen und zu schützen.“

Text: Mirco Lomoth

Fotos: Alice End und Pablo Castagnola