Das Museum für Naturkunde Berlin gehört zu den acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Ihre Sammlungen umfassen insgesamt weit mehr als 100 Millionen Objekte. Diese bilden das Fundament für Forschung zur Erdgeschichte und Artenvielfalt, Kultur- und Technikgeschichte sowie zum Erhalt des natürlichen und kulturellen Erbes. Mit ihren forschungsbasierten Ausstellungen an zwölf Standorten in Deutschland erreichen sie jedes Jahr Millionen von Menschen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Wissensvermittlung.

Eine Welt in Bewegung

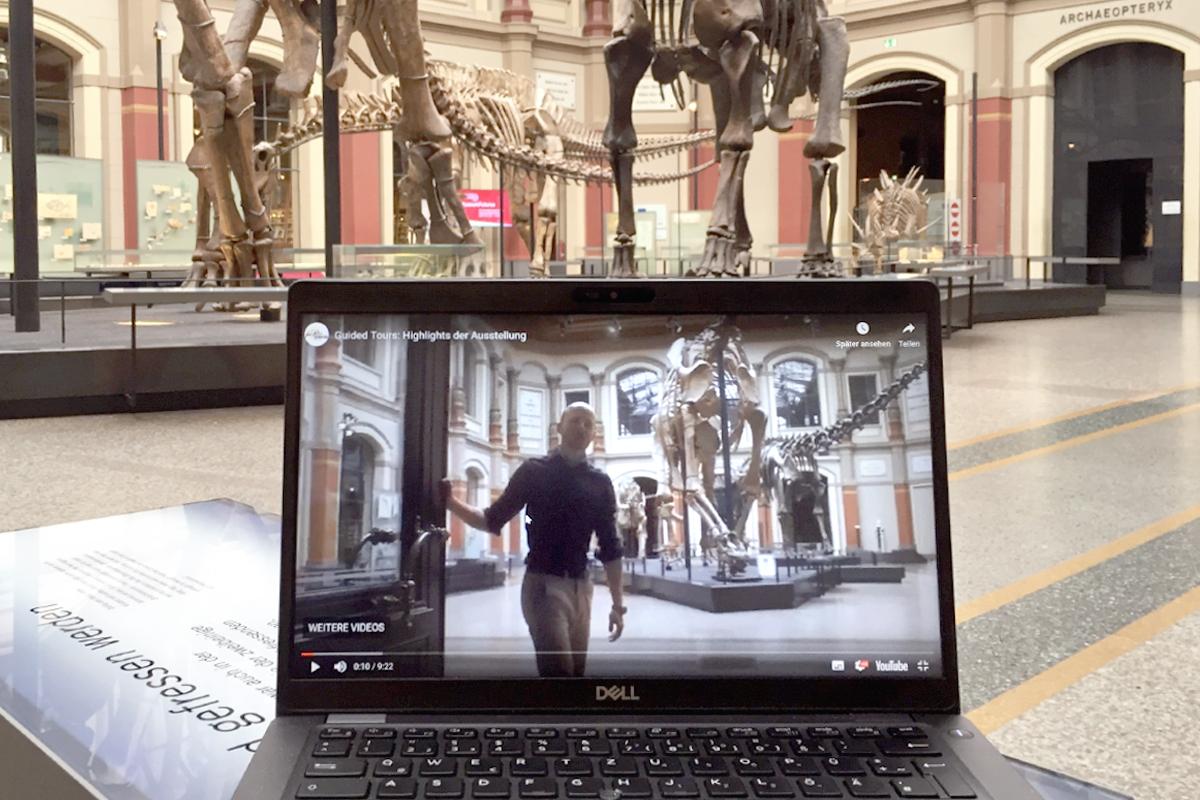

Globalisierung, Migration und Mobilität bringen nicht nur Menschen, Objekte und Wissen, sondern auch die Forschungsmuseen selbst in Bewegung: Wie reagieren die Museen auf aktuelle gesellschaftliche Transformationen und Herausforderungen wie Covid-19? Wie ermöglichen die Museen eine Teilhabe an Forschungsprozessen und Koproduktion von Wissen? Unter dem Motto Eine Welt in Bewegung steht der zweite Aktionsplan der Leibniz-Forschungsmuseen. In vielen verschiedenen Formaten öffnen die acht Forschungsmuseen ihre Türen – vor allem virtuell. Mehr dazu auf der Website der Leibniz-Gemeinschaft.

Das Museum für Naturkunde Berlin widmet sich den Auswirkungen und Möglichkeiten einer Welt in Bewegung in Workshops, Vorträgen und Diskussionsforen. Bestehende Kooperationen in der Bildungs- und Konservierungsforschung werden weiter ausgebaut und die internationale Vernetzung verstärkt.

Dialog mit der Gesellschaft

Veranstaltungen und Werkstätten öffnen die Archive des Museums und laden zu einer Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanter Forschung und aktuellen Museumsthemen ein.

Transkriptionswerkstatt

In der Transkriptionswerkstatt können Interessierte aktiv zur Forschungsarbeit des Museums beitragen. Alle zwei Wochen werden in der Werkstatt für Fortgeschrittene altdeutsche Handschriften in moderne Formate übertragen, regelmäßig stattfindende Anfängerkurse bieten einen Einstieg in das Lesen der Handschriften Kurrent und Sütterlin. Am 28. und 29. Oktober 2021 fand der Workshop Partizipative Transkriptionsprojekte in Museen, Archiven, Bibliotheken – ein praktischer Erfahrungsaustausch statt, der die Basis für weitere Zusammenarbeit mit anderen Transkriptionsprojekten legte.

Schreibwerkstatt

Unsere Schreibwerkstatt lädt ein, durch kreatives Schreiben neue Perspektiven auf die Forschung und Sammlungen des Museums für Naturkunde zu entwickeln.

Live Talks mit Forschenden

- Live Talks Diverse Wissenschaft, November 2020 – April 2021

- Live Talks #Parasiten (begleitend zur Sonderausstellung), April 2020 – Juli 2020

Kaffeeklatsch mit Wissenschaft

Beim Kaffeeklatsch mit Wissenschaft bieten Forschende spannende Einblicke in ihre Arbeit.

Museum Talks

- Museum Talk Wer kommt (nicht) ins Museum? Besucher:innenforschung in der musealen Praxis, 14.–15. Dezember 2020. – Bericht

- Museum Talk Lost in Space? Museen in Zeiten pandemischer Digitalität, 21.–22. September 2020. – Video-Dokumentation

Wild Walk

Mit dem Wild Walk startete das Museum für Naturkunde Berlin einen experimentellen Testlauf für Pop-up-Ausstellungen, um leerstehende Ladenlokale im Stadtraum temporär zu neuem Leben zu erwecken.

Weitere Aktivitäten

- Abendveranstaltung Mark Benecke: Als Forscher in Bewegung – in 30 Jahren um die Welt, 23. September 2021. – Video-Dokumentation

- Everybody Counts! Ein Gespräch auf den Spuren von Wissenschaft und Kunst, (Citizen)Science und Artenvielfalt im Anthropozän im Rahmen des SAVE THE FUTURE Festivals, 8. August 2021

Werkzeuge des Wissenstransfers

Das Museum testet und erforscht innovative Formate der Wissenschaftskommunikation im Experimentierfeld, baut ein Kompetenzzentrum für Citizen Science sowie ein Science Policy Lab auf, um den Austausch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zu stärken. In Kooperation mit den anderen Forschungsmuseen wird die Bildungs- und Besucherforschung intensiviert.

Das Experimentierfeld für Partizipation und Offene Wissenschaft

Öffnung von Wissenschaft: Interessierte können in direkten Kontakt mit Wissenschaftler:innen treten – ob beim Kaffeeklatsch oder den Live Talks. Lesen Sie hier mehr über das Experimentierfeld.

- Workshop New Ways of communicating science and collections, 16.–17. November 2020

- Live Talks mit Wissenschaftler:innen

- Kaffeeklatsch mit Wissenschaft

Das Biodiversity Policy Lab

Das Biodiversity Policy Lab analysiert Biodiversitätspolitik und initiiert öffentliche Debatten. Ziel ist es, die Vielfalt von Arten, Genen und Ökosystemen zu einer öffentlichen Angelegenheit zu machen, für deren Erhalt und Nutzung Gesellschaften nachhaltig Sorge tragen müssen.

- Workshop Schlägt die Natur zurück?, 10. Dezember 2020

- A virtual dialogue: How economics can save the world, 21. Juni 2021

- The Doughnut as a Mindset: A Conversation on How to Redraw the World with Kate Raworth and Tino Sehgal, 16. September 2021

- Wie schaffen wir eine bessere Welt? – Beitrag zur Podcast-Reihe Beats & Bones, 19. September 2021

Entwicklung eines Kompetenzzentrums für Citizen Science

Alle Menschen können forschen! Doch wie kann Citizen Science stärker in Organisationen verankert werden? Wie können Diskussionen über Citizen Science und ihr Nutzen für die Politikgestaltung gestärkt werden? Was fördert die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträger:innen? Mit Workshops, Konferenzen sowie Plattformen für Begegnungen und Austausch wird Citizen Science als Ansatz für Forschung mit der Gesellschaft auf lokaler wie internationaler Ebene gestärkt.

- Internationale Konferenz Knowledge for Change: A decade of Citizen Science (2020-2030) in support of the SDGs, 14.–15. Oktober 2021. – Programm, Video-Dokumentation und Conference Declaration

- Digitale Trainingsworkshops für Bürger schaffen Wissen

- Event Citizen Science for Policy Across Europe, 22. Juni 2021 – Video-Dokumentation

- Citizen Science Forum 2021 #digital, 6.–7. Mai 2021

- Entwurf Weißbuch Citizen Science Strategie 2030 mit anschließender Online-Konsultation

- Special Issue Citizen Science and the Role in Sustainable Development

- Leitfaden für rechtliche Fragestellungen in Citizen-Science-Projekten

Bildungs- und Besucher:innenforschung

Die Leibniz Forschungsmuseen und Leibniz Institute zur Bildungsforschung initiieren und entwickeln im 2021 gegründeten Kompetenzzentrum Bildung im Museum gemeinsame Projekte der Bildungs- und Besucher:innenforschung sowie Vermittlungsformate. Darüber hinaus erweitert das MfN seine Besucher:innenforschung im Rahmen des Aktionsplans.

- Bildungswettbewerb der Leibniz-Forschungsmuseen in Kooperation mit der F.A.Z.

- Ergebnisse der Besucher:innenbefragung nach Museumsöffnung 2020

- Bericht zum Museum Talk Wer kommt (nicht) ins Museum? Besucher:innenforschung in der musealen Praxis, 14.–15. Dezember 2020

- Konferenz Audience Development – Theory and Practice, 9.–10. November 2021

Citizen-Science-Forschung zu Tierstimmen mit der App Naturblick

Internationalisierung

Die internationale Zusammenarbeit wird in den Bereichen Konservierungs- und Provenienzforschung ausgebaut. 2022 findet der Global Summit of Research Museums II sowie das Leibniz-Museums-Praktikum Next Generation statt, das eine größere Vielfalt im musealen Nachwuchs fördert und Raum für die Perspektiven strukturell unterrepräsentierter Personen schafft.

Netzwerk Konservierungsforschung

Das Netzwerk Konservierungsforschung fördert den internationalen Austausch zu Konservierung und Sammlungsmanagement.

- Online-Konferenz Plastics in Peril, 16.–19. November 2020. – Programm

- Workshop Basic Collections Techniques, 22.–26. November 2021

- Workshop Konservierung im Fokus, 13.–14. Dezember 2021

Denk- und Lernraum: Leitfaden zum Umgang mit naturkundlichem Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten

Das Museum beleuchtet in einer breiten Diskussion die politischen, rechtlichen und ethischen Aspekte von naturkundlichen Sammlungen. Sammeln und Forschen fand über Jahrhunderte hinweg in kolonialen Strukturen statt. Museen entwickelten sich zu Archiven kolonialer Materialien und Wissens, in denen die Welt nach westlichen Taxonomien geordnet und beherrschbar gemacht wurde. In Anknüpfung an aktuelle Diskussionen in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik steht die Auseinandersetzung mit der kolonialen Institutionen- und Sammlungsgeschichte des Museums im Mittelpunkt des Projekts. Ziel ist es, Empfehlungen zum Umgang mit naturkundlichen Objekten aus kolonialen Kontexten zu erarbeiten, die unter anderem in einen Leitfaden einfließen sollen.

Global Summit of Research Museums (GSRM) II am Deutschen Museum

Unter dem Thema Objects in Motion – Museums in Motion wird der zweite Global Summit of Research Museums gemeinsam mit allen Forschungsmuseen und der Smithsonian Institution vorbereitet. Der GSRM richtet sich an Führungskräfte aus verschiedenen Museumssparten weltweit und findet im Oktober 2022 im Deutschen Museum in München statt.